記事番号: 1-9750

公開日 2021年11月02日

- 介護保険について

- 1. 介護保険のしくみ

- 2. 介護保険料の決め方・納め方

- 3. 65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

- 4. 40~64歳の方(第2号被保険者)の保険料

- サービス利用までの流れ

- サービス利用の手順

- 要介護1~5の方のサービス利用開始までの流れ

- 要支援1~2の方のサービス利用開始までの流れ

- 介護保険サービスの内容

- 介護予防サービスの内容

- 介護サービス

- 地域密着型サービス

- 生活環境を整えるサービス

- サービスを利用するときの費用と軽減等の内容

- 町内の介護事業所

- 各種様式

介護保険について

1. 介護保険のしくみ

介護保険は、介護が必要になっても高齢者が地域で安心して暮らしていけることを目指すとともに、いつまでも自立した生活を送れるよう、「予防」と「安心」で暮らしを支える制度で、40歳以上の皆さんが加入者(被保険者)となって、保険料を納め、介護が必要になったときには、費用の一部を負担することで、介護保険サービスを利用できるしくみです。

2. 介護保険料の決め方・納め方

40歳以上の皆さんが納める介護保険料は、国や自治体の負担金などとともに、介護保険を健全に運営するための大切な財源となります。

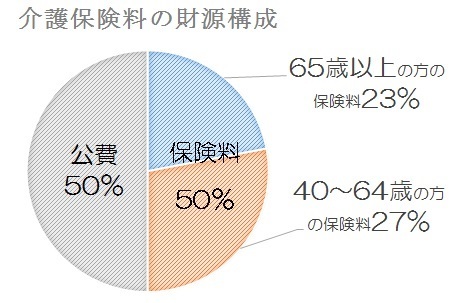

介護保険料の財源構成

公費50%、保険料50%(保険料の内訳:65歳以上の方の保険料23%、40~64歳の方の保険料27%)

3. 65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

65歳以上の保険料は、町で必要な介護保険のサービスに必要な費用などから算出された「基準額」をもとに、所得に応じて決まります。

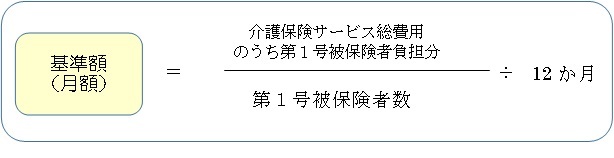

第1号被保険者の基準額の決め方

基準額(月額)=介護保険サービス総費用のうち第1号被保険者負担分÷第1号被保険者数÷12ヶ月

4. 40~64歳の方(第2号被保険者)の保険料

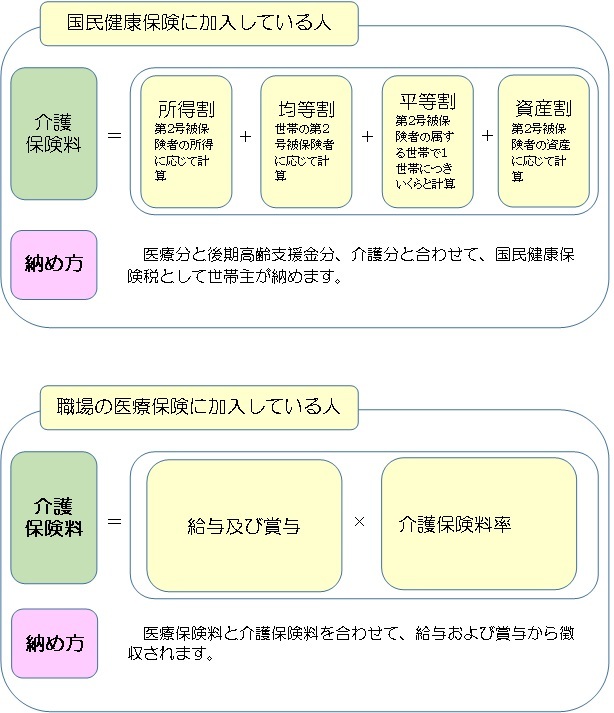

40~64歳の方の保険料は、加入している医療保険の算定方式を基本として決まります。

第2号保険料の決め方と納め方

国民健康保険に加入している人

介護保険料=所得割(第2号被保険者の所得に応じて計算)+均等割(世帯の第2号被保険者に応じて計算)+平等割(第2号被保険者の属する世帯で1世帯につきいくらと計算)+資産割(第2号被保険者の資産に応じて計算)

収め方:医療文と後期高齢支援金分、介護分と合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。

職場の医療保険に加入している人

介護保険料=給与及び賞与×介護保険料率

収め方:医療保険料と介護保険料をあわせて、給与および賞与から徴収されます。

サービス利用までの流れ

1 サービス利用の手順

サービス利用手順[PDF:51KB]

2 要介護1~5の方のサービス利用開始までの流れ

要介護1~5の方のサービス利用開始までの流れ[PDF:28KB]

3 要支援1~2の方のサービス利用開始までの流れ

要支援1~2の方のサービス利用開始までの流れ[PDF:31KB]

介護保険サービスの内容

1 介護予防サービスの内容

介護予防サービスの内容[PDF:178KB]

2 介護サービス

介護サービス[PDF:229KB]

3 地域密着型サービス

地域密着型サービス[PDF:126KB]

4 生活環境を整えるサービス

生活環境を整えるサービス[PDF:241KB]

サービスを利用するときの費用と軽減等の内容

1 介護サービスを利用するときの費用と自己負担

主な在宅サービスでは、要介護状態区分に応じて上限額(支給限度額)が決められていてその範囲以内でサービスを利用する場合は利用者負担の割合は、1割~3割です。

ただし、上限を超えてサービスを利用した場合は、超えた分は全額が利用者の負担になります。

介護保険サービスの自己負担割合

65歳以上で介護保険サービスの自己負担割合が2割である方のなかで特に所得の高い方は、3割負担になります

| 所得区分 |

自己負担割合 |

|

|---|---|---|

| 右のア、イの両方を満たす方 |

ア 65歳以上で本人の合計所得金額が220万円以上 イ 本人を含めた同一世帯の65歳以上の方の年金収入+その他の合計所得金額が

|

3割 |

|

右のア、イの両方を満たす方で 3割負担とならない方 |

ア 65歳以上で本人の合計所得金額が160万円以上 イ 本人を含めた同一世帯の65歳以上の方の年金収入+その他の合計所得金額が

|

2割 |

|

2割負担、3割負担の対象とならない方(64歳以下の方、本人の合計所得金額が160万円未満の方等) |

1割 | |

在宅サービスの支給限度額(1カ月)

|

要介護度 |

利用限度額 |

自己負担(1割) |

自己負担(2割) |

自己負担(3割) |

|---|---|---|---|---|

| 事業対象者 | 50,320円 | 5,032円 | 10,064円 |

15,096円 |

|

要支援1 |

50,320円 |

5,032円 |

10,064円 |

15,096円 |

|

要支援2 |

105,310円 |

10,531円 |

21,062円 |

31,593円 |

|

要介護1 |

167,650円 |

16,765円 |

33,530円 |

50,295円 |

|

要介護2 |

197,050円 |

19,705円 |

39,410円 |

59,115円 |

|

要介護3 |

270,480円 |

27,048円 |

54,096円 |

81,144円 |

|

要介護4 |

309,380円 |

30,938円 |

61,876円 |

92,814円 |

|

要介護5 |

362,170円 |

36,217円 |

72,434円 |

108,651円 |

2 利用者負担が高額になったとき

介護保険のみ高額になったとき

同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担(1割~3割)を合算(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合算)し、上限を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。

|

利用者負担段階区分 |

上限 |

|

|---|---|---|

|

現役並み所得相当 |

年収約11,600万円以上の方 |

世帯 140,100円 |

|

年収約770万円以上11,600万円未満の方 |

世帯 93,000円 |

|

|

年収約383万円以上770万円未満の方 |

世帯 44,400円 |

|

|

上記以外の住民税課税世帯の方 |

世帯 44,400円 |

|

|

住民税非課税世帯 |

世帯 24,600円 |

|

|

世帯 24,600円 個人 15,000円 |

|

|

生活保護の受給者 |

個人 15,000円 |

|

※令和3年8月から、「現役並み所得相当」である方の区分が細分化されました。

介護保険と医療保険の両方が高額になったとき

介護保険と医療保険の両方の負担額を年間で合算し高額になったときは、限度額を超えた分が支給される「高額医療・高額介護合算制度」があります。

3 施設サービスを利用したときの利用者負担

施設サービスを利用した場合は、サービス費用の1割~3割・居住費・食費・日常生活費が利用者の負担となります。居住費・食費の利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが、基準となる額(基準費用額)が定められています。

基準費用額

食費 1,445円

居住費

- ユニット型個室:2,006円

- ユニット型個室的多床室:1,668円

- 従来型個室:1,668円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は1,171円)

- 多床室:377円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は855円)

4 施設サービスを利用したときの利用者負担の軽減

所得が低い人に対しては、所得に応じた自己負担の上限(限度額)が設けられており、これを超える利用者負担はありません。

超えた分は「特定入所者介護サービス費」として、介護保険から給付されます。

5 社会福祉法人のサービスを利用するときの軽減

介護サービスを利用する場合、原則、費用の1~3割が利用者負担となり、所得の低い方については、高額介護サービス費などで負担の軽減が行われますが、さらに社会福祉法人が提供する介護サービス(ホームヘルプ、デイサービス、ショートステイ、特別養護老人ホーム)を利用する場合に利用者負担が軽減されます。

|

軽減の対象となる方 |

軽減割合 |

|---|---|

|

1 老齢福祉年金受給者で、かつ世帯全員が町民税非課税である方 |

1/2 |

|

2 世帯全員が町民税非課税で、次の(1)~(5)の全てに該当する方 (1)年間の収入が1人世帯で150万円以下、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること (2)別世帯の市町村民税課税者から扶養されていないこと (3)世帯がその居住用の土地及び家屋や、その他日常生活に必要な資産以外に利用できる資産を有しないこと (4)預貯金や有価証券の額が1人世帯で350万円以下、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること (5)介護保険料を滞納していないこと |

3/4 |

6 町独自の利用料の軽減

訪問入浴サービス利用者負担軽減

訪問入浴サービスを利用する場合利用者負担が軽減されます。

軽減の対象となる方や軽減の割合については、社会福祉法人のサービスを利用するに軽減される内容と同じです。

高齢者認知症グループホーム家賃等軽減

認知症共同生活介護事業所(認知症高齢者グループホーム)のサービスを利用する場合の家賃等が軽減されます。

|

軽減の対象となる方 |

軽減額 |

|---|---|

|

1 世帯全員が町民税非課税で本人の合計所得金額及び課税年金収入の合計が80万円以下の者 |

1,000円/1日 |

|

2 町民税非課税の世帯に属する者で「1」に該当しない者 |

500円/1日 |

町内の介護事業所

各種様式

1.介護保険要介護認定申請書

01 介護保険 要介護認定申請書(新規・更新)[PDF:69KB]

2.介護保険要介護区分変更申請書

02 介護保険 要介護認定・要支援認定区分変更申請書[PDF:152KB]

3.被保険者証再交付申請書

03 被保険者証再交付申請書[PDF:18KB]

4.居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書

04 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書[PDF:27KB]

5.ケアプラン作成に係る情報提供依頼書

05 ケアプラン作成に係る情報提供依頼[PDF:20KB]

6.負担限度額認定申請書

06介護保険負担限度額認定申請書[PDF:142KB]

7.介護保険基準収入額適用申請書

07 介護保険基準収入額適用申請書[PDF:41KB]

8.高額介護(介護予防)サービス費支給申請書

08 介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書[PDF:32KB]

9.高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書

09 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書[PDF:83KB]

10.認知症対応型共同生活介護事業利用者負担軽減申請書

10 認知症対応型共同生活介護事業利用者負担軽減申請書[PDF:28KB]

11.福祉用具購入費支給申請書

11 福祉用具購入費支給申請書[PDF:34.5KB]

12.住宅改修費支給申請書

12 住宅改修費支給申請書[PDF:102KB]

13.住所地特例適用・変更・終了届

13 住所地特例適用・変更・終了届[PDF:25KB]

14.介護保険 資格(取得・喪失)届

14 介護保険 資格(取得・喪失)届[PDF:28KB]

15.平成28年台風第10号災害にかかる「町税等減免申請書」

15 町税等減免申請書[PDF:52KB]

16.平成28年台風第10号災害にかかる「後期高齢者医療保険料及び介護保険料還付方法指定届出書」

16 還付方法指定届出書[PDF:31KB]

17.平成28年台風第10号災害にかかる「介護保険利用者負担額還付申請書」

17 介護保険利用者負担額還付申請書[PDF:22KB]

18.平成28年台風第10号災害にかかる「国民健康保険一部負担金還付申請書」

18 国民健康保険一部負担金還付申請書[PDF:22KB]

19.岩泉町地域密着型サービス事業所変更届出書

19 岩泉町地域密着型サービス事業所変更届出書[PDF:30KB]

20.岩泉町指定居宅介護支援事業所の指定

申込一式[ZIP:679KB]